950 Jahre Gründung des

von

Andreas d´Orfey

Der Schweizer Theologe Karl Barth hat diesen lateinischen Spruch, zu Deutsch: „die Kirche muss immer reformiert werden“ 1947 populär gemacht; ein Begriff, der auf Augustinus von Hippo (354-430) zurück geht.

Wir glauben heute, es müsse eine Erneuerung im Christlichen Glauben, speziell in der römisch Katholischen Kirche geschehen. Dabei bedenken wir oft nicht, dass sich die Kirchen immer wieder erneuert haben. So auch im hohen Mittelalter. Im 11. Jahrhundert wurden Reformen bei den Kanonikern durchgeführt, die zu regulierten Chorherrenstiften führten. Auf 1059 und 1063 in Rom (im Lateran) stattfindenden Synoden wurden so die unterschiedlichen geistlichen Gemeinschaften der Kleriker ermahnt, eine einheitliche Regel einzuführen. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts wurde bei fast allen dieser Gemeinschaften die Regel des heiligen Augustinus von Hippo eingeführt, die offiziell 1215 von Papste Innozenz III. bestätigt wurde.

Erzbischof Siegfried I. von Mainz wurde von seiner Verwandten Hedwig und ihrem Mann Graf Berthold von Strumberg gebeten, ein Stift zu errichten. Das kinderlose Grafenpaar wollte so einen Teil ihres Besitzes in die Stiftung einbringen. Bereits 1072 war eine neue Burgkapelle errichtet worden in der Burg des Ravengar oder Rabengar die wohl in der Mitte des 10. Jahrhunderts auf einem Felsen über der Simmer (fälschlich Simmerbach) entstanden war. Erzbischof Siegfried (erst Benediktiner-Abt von Kloster Fulda, dann von 1060 bis 1084 Erzbischof von Mainz) entschied sich für den jungen Reformorden der Augustiner Chorherren. Der Grund dafür war sicherlich die Seelsorge. Die Benediktiner jener Zeit bleiben hinter Klostermauern in Klausur, aber die Chorherren konnten nach draußen und die Pfarren selbst betreuen.

Die Tradition der Chorherren geht auf Priestergemeinschaften zurück. So haben wir Kenntnis davon, dass bereits um 455, zurzeit von Bischof Cyrillus (EZB 450-458), eine solche Gemeinschaft am Grab des Heiligen Eucharius, in St. Matthias in Trier bestand. Nicht alle Stifte nahmen die Augustinischen Regeln an; so z. B. das Stift St. Martin in Bingen (Gründung vor 793) oder die „cella sancti Goaris“, das Stift St. Goar am Rhein, (Gründung um 700).

Ravengiersburg war 1074 die erste Neugründung der Augustiner im Rheinland und an zweiter Stelle, nach Heidenfeld in Unterfranken (1069), nördlich der Alpen. Auf dem Disibodenberg an der Nahe hatte der heilige Willigis, Erzbischof von Mainz (975-1011), bereits fast hundert Jahre zuvor 12 Kanoniker eingesetzt , die nun auch die Augustinischen Regeln annahmen. Genau wie auf dem Disibodenberg setzte Siegfried 12 Chorherren ein, die das Recht hatten, einen Probst selbst zu wählen, der als Stellvertreter des Erzbischofs regierte. Das Modell der Augustiner-Chorherren war so erfolgreich, dass es bereits 1120 zu einer weiteren Ordensgründung kam: Norbert von Xanten, der spätere Erzbischof von Machteburg (Magdeburg), gründete mit 13 Gefährten den Prämonstatenserorden, der auch nach den Regeln des Augustinus lebt.

Ravengiersburg war schon mit der Gründung reich ausgestattet. Das Propsteigebiet umfasste 18 Dörfer. Weitere Besitzungen kam hinzu. Besonders wichtig waren die Weingüter in Enkirch an der Mosel (44.000 Weinstöcke), in Monzingen an der Nahe, in Freilaubersheim an der Nahe und in Bingen und Büdesheim am Rhein. Das Stift entwickelte sich zum größten Landbesitzer zwischen Mosel und Nahe.

1096 wandelte Erzbischof Ruthard das Augustiner-Chorherrenstift Disibodenberg in eine Benediktiner-Abtei um. Ähnliche Bestrebungen sind für Ravengiersburg zu vermuten; in einem Schreiben an die Heilige Hildegard von Bingen baten die Chorherren, sie möge ihnen die Benediktsregel erklären. Über die St.-Christophorus-Celle und ihrer Christophorus-Kirche in Bingen (in der Badergasse 7) standen die Chorherren in Kontakt mit dem Benediktinerinnenkloster Ruppertsberg (Gründung 1147 in Bingerbrück). In Bingen lebte einer der Chorherren als Kaplan.

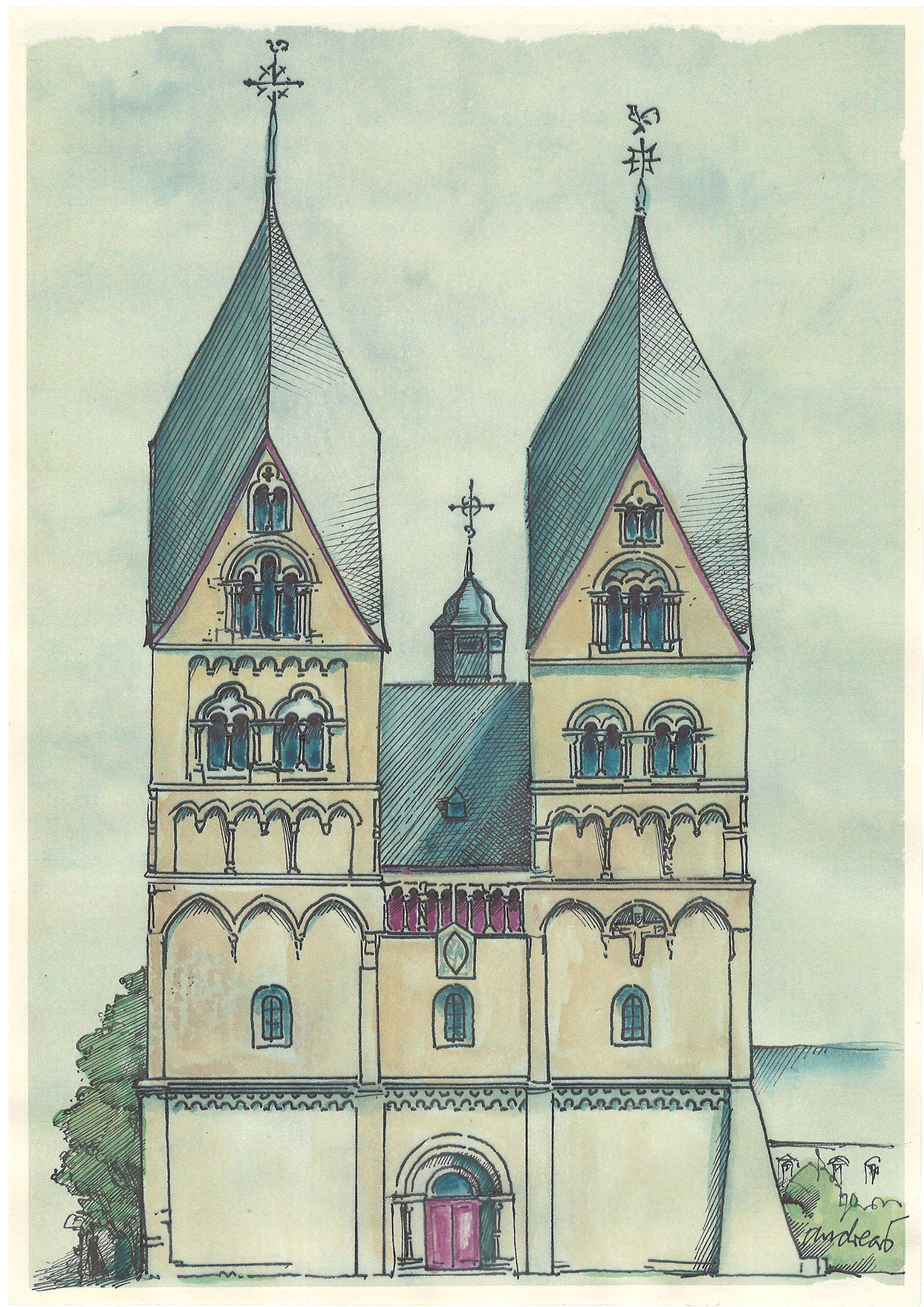

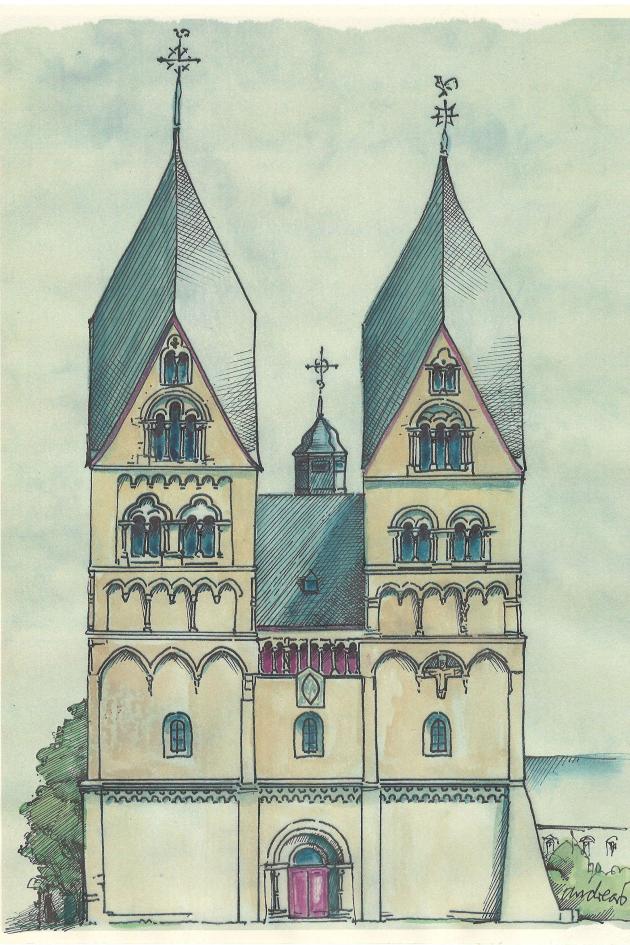

Aufgrund der fabelhaften wirtschaftlichen Lage konnte die dritte Generation der Chorherren Mitte des 12. Jahrhunderts mit einem Neubau von Kirche und Stiftgebäuden beginnen. Als ältestes Bauwerk, wohl noch von der Burg des 10. Jahrhunderts, gilt der 17 Meter tiefe Brunnen im Kreuzgarten. Von dem Bau des 12. Jahrhunderts ist das Westwerk mit seinen Doppeltürmen und im Inneren die Michaelskapelle erhalten. Auch die romanische Krypta ist auch noch da, wenn auch verschüttet.

Zu Beginn des 15. Jahrhundert waren Kirche und mit Ihr die Orden in einem Niedergang gefangen. Es ist die Zeit mit bis zu drei Päpsten.

Es ist auch die Zeit des Jan Huß und der böhmischen Brüder. In der Hauptstadt der größten Diözese nördlich der Alpen, in Konstanz, wurde am 5. November 1414 ein Konzil einberufen. Am 17. November trat im Konstanzer Kaufhaus das Konklave zusammen und einigte sich nach nur vier Tagen auf Papst Martin V. Es war das einzige Mal, dass ein Papst auf deutschem Boden gewählt wurde.

Auch wenn der böhmische Reformator Jan Huß, entgegen allen Ankündigungen, brutal ermordet wurde, war der Reformgedanke geboren, der sich im Verlauf des 15. und 16. Jahrhunderts mehr und mehr entfalten sollte.

Die Chorherren in Ravengiersburg wurden 1468 von einer Ordensreform erfasst. Es galten nun die Usancen der „Windesheimer Kongregation - Congregatio Canonicorum Regularium Lateranensium Vindesemensis, Ordenskürzel: C.R.V.). Nicht unser Windesheim im Hunsrück ist gemeint, sondern das bei Zwolle in den Niederlanden! Entstanden ist die Kongregation aus der ursprünglichen Laiengemeinschaft der „Brüder vom gemeinsamen Leben“ 1387. Die Spiritualität derselben ist die Devotio moderna, die bei dem Augustiner-Chorherren Thomas von Kempen, dem Autor der weltbekannten „Nachfolge Christi“, zu großer Blüte gelangte. In Ravengiersburg wurde 1468 statt eines Propstes, nun ein Prior eingesetzt: Tilman von Grünberg. Er galt in seiner Zeit als ein viel beachteter geistlicher Autor, der sich auch sehr um die Seelsorge der Frauen kümmerte. Einer seiner Titel: Eyn andechtig tractait genant die wyncelle, welche gemacht haet eyn geistlicher vader und prior regulier ordens zo troist und leren geistlicher kynderen den er sulcke schrift übersant.

1473 wird auch noch ein letztes Mal ein Augustinerinnen-Konvent erwähnt. Er lässt sich heute nicht mehr eindeutig lokalisieren. Zwischenzeitlich ist die Stiftskirche vernichtet worden. Das Kirchenschiff wird als Saalkirche im Gotischen Stil um 1485 neu erbaut. In ihrem Hochchor befand sich das Grab von Herzog Friedrich I. von Pfalz-Simmern († 1480) und seiner Frau Margarethe von Geldern-Egmont († 1485).

Nur 98 Jahre nach dem Neubeginn kam das Aus für den Geistlichen Ort Ravengiersburg. Herzog Georg von Pfalz-Simmern führte nach dem Lutherischen, nun das reformierte Bekenntnis ein und löste 1566 als Vogt das Augustiner-Chorherrenstift in Ravengiersburg auf und zieht die Güter ein, auch das große Gut in Enkirch an der Mosel fällt an den Herzog.

1631 zerstörten schwedische Truppen das gesamte Stift. Zwischen 1699 und 1756 bestellten Augustiner-Chorherren aus Klausen in der Eifel die Seelsorge in Ravengiersburg. Der Südfügel des Quadrums wurde 1706 als Pfarrhaus wieder aufgebaut. Kurfürst Carl III. Philipp von der Pfalz ließ die Stiftskirche 1718-1722 wieder aufbauen. Auch die wertvolle barocke Ausstattung fällt in seine Regierungszeit (1716-1742). 1827 kam der südöstliche Hunsrück, nach über tausend Jahren Zugehörigkeit zu Mainz, an das wieder begründete Bistum Trier. Die übrigen Stifts-Gebäude lagen in Trümmern, bis 1921 die Missionare von der Heiligen Familie kamen und das Stift neu als Missionsseminar „Maria Hilf“ aufbauten. Fast ein Jahrhundert blieben die Missionare.

Zum Schluss noch zwei interessante Stimmen von vor einem halben Jahrhundert, aus dem Jubiläumsjahr 1974, 900 Jahre Augustiner-Chorherrenstift Ravengiersburg.

So schrieb der damalige Bischof von Trier, Bernhard Stein (1904 - 1993), in Bezug auf die geistliche Bedeutung des Ortes an den damaligen Pastor Pater Otto Tautz MSF (1917-2005):

„ Das Jubiläum ist für uns Mahnung und Anlaß, hinter allem Entstehen und Vergehen das Wirken des Herrn in der Geschichte zu sehen, der alles in seinen guten Händen hält. Ihm dürfen wir auch unsere Zukunft anvertrauen.“

Und ergänzend dazu, geradezu prophetisch, die Stimme des damaligen Bischofs von Mainz, Hermann Kardinal Volk (1903-1988):

„Solche Gedenktage sind freilich nicht nur der volle Anlaß zu einem Fest, sie lassen uns auch unserer Verantwortung bewußt werden. Denn durch 900 Jahre, dabei auch durch schwere Zeiten hindurch, haben unsere Vorfahren den Glauben bewahrt. Was werden kommende Generationen über uns sagen? Haben wir die gleiche Kraft des Glaubens oder werden die Kommenden uns ein glaubensschwaches Geschlecht nennen?“